DTM歴もそこそこ長くなってくると、笑うソーセージとか足の裏とかいった奇抜な見た目のプラグインもすっかり見慣れてきてしまい、もう少々変くらいでは驚かなくなってくるもの。

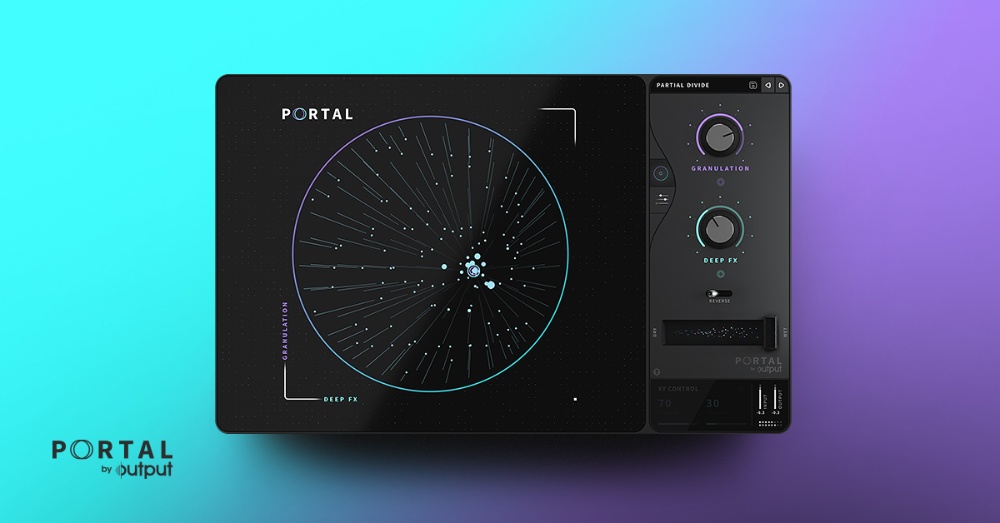

しかしそんな状態にあってなお、Output「Portal」のデザインを見た時は久しぶりにシビれるような感覚がありました。

近代的なUIとオシャオシャな配色、そして漫画の集中線を思わせる謎の丸いエリア……。初めてカズレーザーを見た時並みの「何か起こりそう」感に胸の高鳴りを覚えたものです。

そして動画を見ていてリアルタイムに動くビジュアルに合わせて音が変化していくエフェクターという趣きを知った時、既に僕の手にはシリアルコードが握られていました。

今回はこの宇宙からやってきた未確認プラグインについて、その詳細をお話ししていこうと思います。

目次

Output Portalとは

Portalは、Output社リリースのグラニュラーエフェクトプラグインです。

「グラニュラー」がよく分からなかったのでググったところ、どうやら「音を切り刻んで再配置することでカッコいい効果を生む手法」のことらしく、一般的にはシンセの音作りで用いられるとのこと。

それを生楽器だろうとボーカルだろうと使えるようにした上で、「ツマミとか数値とかダルいから1個のコントローラーで全部動かせるようにした」(※推測)というエモすぎる設計が本作の特徴です。

俗にいう「直感的な操作感」をガチで追及した結果、この独特なUIになったという事のようですが、何より重要なのは「実際に使える音なのかどうか」。それを次項で検証していきます。

実際に適用してみる

上の動画でもいくつか適用例が紹介されていますが、実際に手持ちの素材にも適用してみたので聴いてみましょう。

※音量注意

ギター

適用前

適用後

ドラム

適用前

適用後

ギターは比較的控えめに、ドラムはわりかしガッツリめに適用しましたが、どちらも原音からかなり印象が変化しているのが分かるかと思います。ギターなんて何かもう「キマってる」って感じ。

例えば曲を作っていて何となくいつもと同じような曲調だなと感じた時、パートの1つをPortalに通すだけでも全体の印象を大きく変えることができるでしょう。

特にこれだけ積極的な変化をもたらすエフェクターの場合、通常はもっとノリとかが失われるレベルまで行くことが多いのですが、Portalはその辺を保ったまま雰囲気だけ別物にできるため、より気軽に起用できるのもポイントです。

機能、操作

コントロールは4つの領域に分かれている

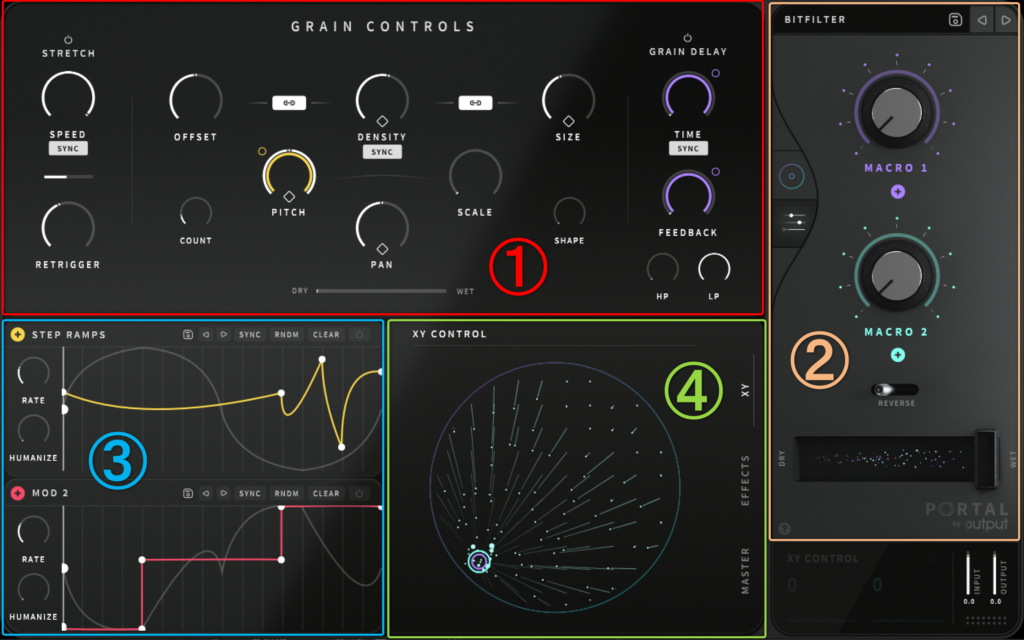

Portalは大別して、4つのセクションから成っています。

なお、Portalがグラニュラー方式であるというのは前述したとおりで、マニュアルを見ても

- 入力された信号を細かく切り刻む(グラニュラー)

- その中から設定に沿って音を拾い上げる(サンプリング)

- 組み替えたりエフェクトを掛けたりして別の音にする(エフェクター)

という順番で内部処理が行われているようです。

そのため以下の機能や操作は、この処理の流れを前提として設計されているという事を念頭に置いておかないと理解しにくいので注意しましょう。

①グレインコントロール

Portalで細分化された音は「グレイン」と呼ばれ、それをどう変化させるかをここで設定します。どんなエフェクトになるか?の大部分がここで決定されるのです。

設定できる項目は以下の通り。

- 再生速度

- サンプリングの頻度、タイミング、長さ、量

- ピッチ変更、スケールの固定

- パン(定位)

- ドライウェット

- ディレイ

それぞれの項目はかなり細かい単位(1%とか)で設定でき、また後述するマクロを併用することで自由度も高くなっているため、イジりがいは折り紙付きと言っていいでしょう。

ただマニュアルの説明は若干意味不明な感じだったので、実際の効果はご自身で触ってみるか、↓の動画で確認したほうが分かりやすいと思います。

②マクロ

ココがPortalのキモと言える部分で、Portal上のほぼ全てのパラメーターを一括操作できるマクロノブが2つ付いています。名称も自由に変更可能。

ノブ下の「+」ボタンを任意のパラメーターにアサインすることで操作が共有され、複数の数値を一度に変化させることができます。

この辺はシンセを使い慣れている人ならお馴染みかと思いますが、これによって速度を上げながら音程を下げたりなど、複雑なエフェクトの変化が演出できるのです。

そしてPortalの場合、この2つのマクロに加えて後述のXYコントロールを実装したことで、音作りの自由度と使いやすさを両立したのがアピールポイントになっているわけです。

あとはごく単純なものなので簡単に書きますが、下に音を反転させるREVERSEボタンと全体のドライウェット、インプット&アウトプット音量の調整が付いています。

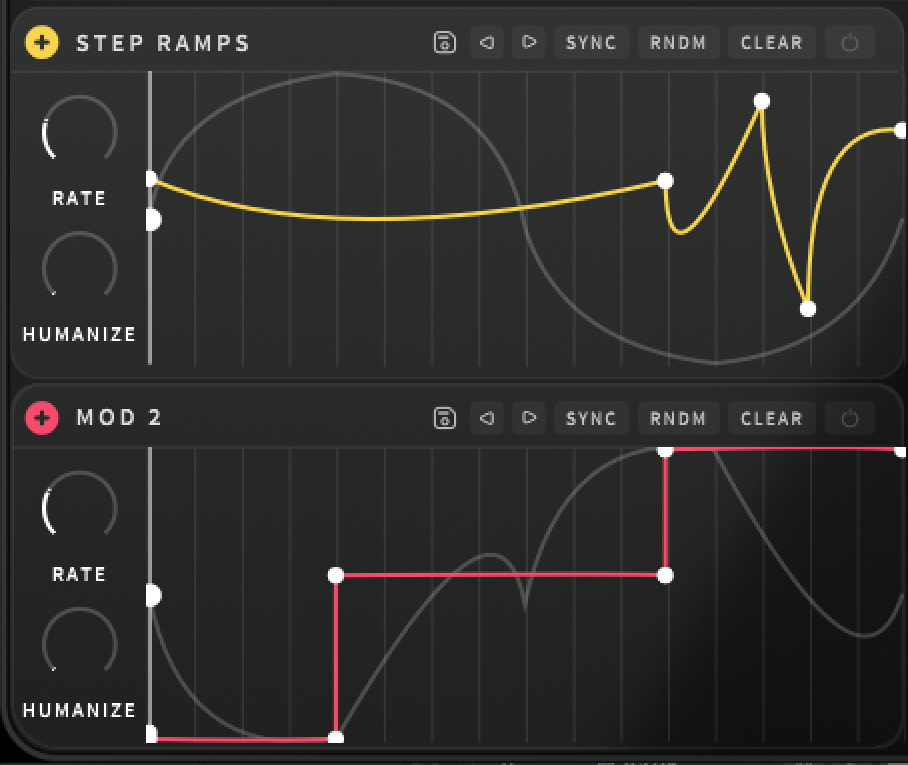

③モジュレーション

時間の経過に合わせて数値を変化させるためのモジュレーション。2基搭載されており、マクロと同じくあらゆるパラメーターにアサインできるようになっています。

カーブは自在に曲げたり伸ばしたりできる他、「RNDM(ランダム)」ボタンを押すことで色んな意味で尖ったカーブを自動生成することも可能です。アイディアに煮詰まって全てを破壊したくなったら、これに頼ると良いでしょう。

ツマミは再生速度を調節する「RATE」とカーブにランダム性を持たせる「HUMANIZE」の2つ。主に作ったカーブを曲に合わせるための微調整に使うことになると思います。

④XYコントロール、エフェクト、マスター

「なんか思ったよりスペース無かったからあと全部まとめちゃえ!」という開発の都合なのかは分かりませんが、ここ1つに以下の3つの機能が一緒くたになっています。

XYコントロール

前述したマクロ1を縦軸、マクロ2を横軸として設定した円形のコントローラーで、視覚的かつ直感的にエフェクトを変化させることができるという機能。丸の移動に合わせて右側のマクロノブも動いているのが分かるかと思います。

Portal最大のウリであり、コレによってノブだ数値だが煩わしいという人でも、プリセットを選んでグリグリするだけでなんかカッコよくなるといった単純な使い方が可能になったのです。

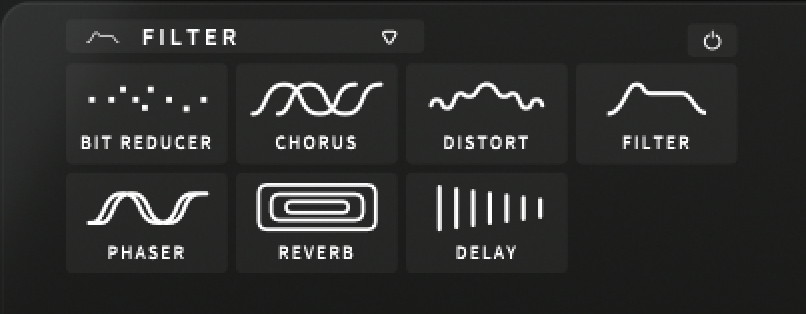

エフェクト

以下全7種のエフェクトの中から、2つを選択して適用できるセクションです。

- ビットレデューサー

- コーラス

- ディストーション

- フィルター

- フェイザー

- リバーブ

- ステレオディレイ

これらのパラメーターもマクロやモジュレーションで動かせるようになっているので、やろうと思えば処理を無限に複雑にすることができます。宇宙って怖いですね。

グレインコントロール → 上段エフェクト → 下段エフェクト → マスター

の順で適用されることだけ頭に置いておけば、特別使い方に困ることはないと思います。

マスター

Portal全エフェクトの最後段に位置し、ハイパス/ローパスフィルターとコンプレッサーを適用することができます。

曲の見せ場で高音だけ残してシャリシャリさせるアレを再現したり、全体の音圧上げなどを目的として使うことになるでしょう。コンプは最終的なピーク管理に使っても良いですね。

インプレッション

感覚と効果を繋げるXYコントロール

通常のシンセでもマクロはあるものの、僕のようなあまり馴染みのない人間にとっては「何を司っているのか分からないツマミを回す」こと自体に若干ハードルを感じてしまうこともまた事実。

そんな中、(プリセットだけ選んで)”とにかく丸を動かせばカッコいい変化が得られる”という分かりやすさは何より魅力的です。単純に目と耳と指が楽しい!的な感覚器に訴える設計は、使う人間を選びません。

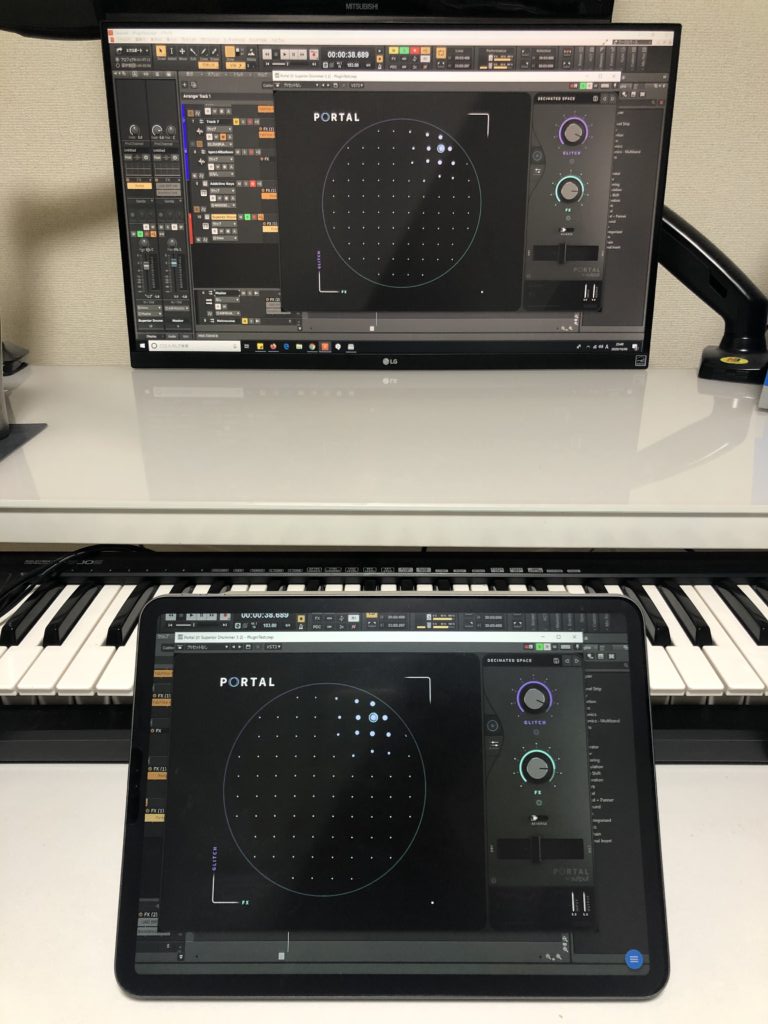

あとスーパー余談ですが、iPadでミラーリングしたらカオスパッドみたいに指でイジれて楽しかったので、環境があるならお勧めです。

対応できる楽器、ジャンルが広い

グラニュラーという特殊な処理方法ゆえなのか、かなり攻めたエフェクトの割りには汎用性が高いのが印象的でした。

搭載されているエフェクト単位で見ると結構しっちゃかめっちゃかになるようなモノが多いにも関わらず、破綻させずにカッコよくまとめる絶妙なさじ加減が何とも不思議です。

多分最も相性が良いのはいわゆるEDM系の曲だと思いますが、上の試聴のように生楽器に使っても全く問題ありません。特に幻想的な雰囲気が欲しい時なんかはまさに出番となるでしょう。

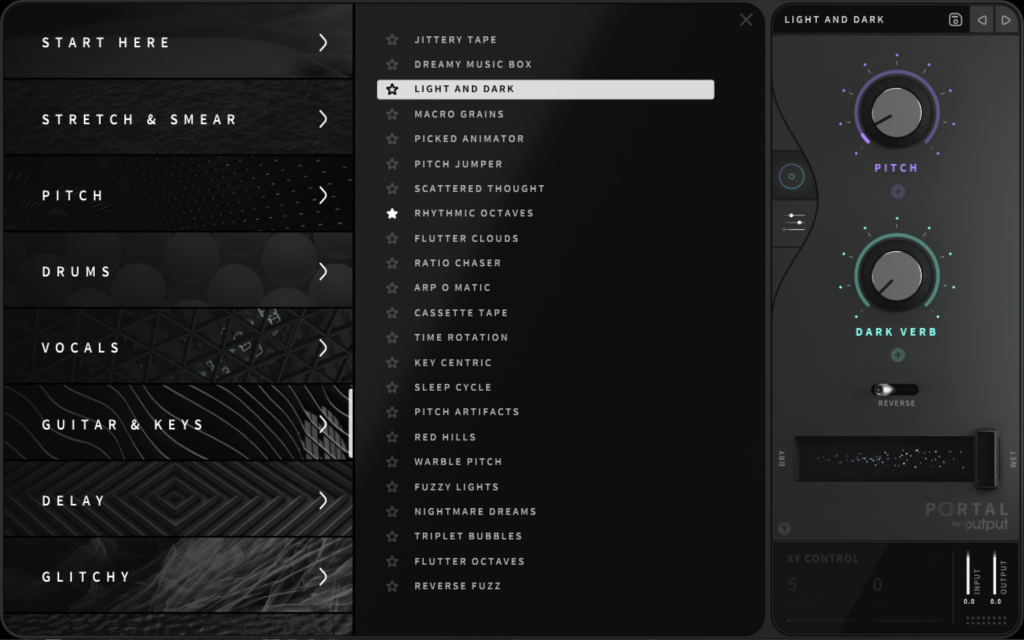

プリセットは使いやすさの差が激しい

汎用性の高さは楽器別のプリセットが大量に用意されていることからも窺えますが、使いやすいものとそうでないものの差がかなり顕著だったりします。もはや海外プラグインあるあるなので仕方ないとも言えますが。

例えば、あるドラム用のプリセットは何故か「ディレイでキックを増やす処理」がされており、そのまま適用すると無限に16分のキックを鳴らし続けてしまうという内容で面食らいました。ブラクラ踏んだかと思った。

こういうピーキーなプリセットはかなり素材を選ぶ反面、バチッとハマるとめちゃめちゃカッコよくなるので難しいところです。勿論使い方次第とはいえ、あまりに効果が激しいものはやはり適宜調整が必要でしょう。

主観ですがドライウェットで薄く混ぜたり、一部のパートのみに使って印象を変える程度に留めるような感じで使うと丁度良くなることが多いです。

書を捨て、Portalを触ろう

音楽理論を学び始めたりするとつい忘れがちですが、音楽とは本来、もっと感覚的なものであることを再び思い出させてくれるようなプラグインでした。

フィジカル的な動作と音楽的な効果をリンクさせるアプローチは、何気にありそうでなかった部類であるように思います。Portalの他には平沢進の謎楽器くらいしか思いつきません。

そういう意味で直観的に曲を作るスタイルの人には勿論のこと、結構理詰めで作るタイプの人にも煮詰まった時のブレイクスルーとしてお勧めできると思います。

元々破壊的なのに「カオス」という名前の拡張パックもあったりして一体どうなっちゃうの〜!?って感じですが、困った時には一度、宇宙から力を借りてみてはいかがでしょうか。

「1176に火を入れる」は「

「1176に火を入れる」は「